Perchè scegliere Telearte per la ricerca di antiquariato

Telearte è collezionismo e antiquariato. La bottega dell’antiquario con Telearte diviene la naturale trasposizione in tv, e ora su internet, dell’esperienza ultradecennale di un uomo che ha scelto di essere tutt’uno con la selezione di pregiati oggetti antichi di valore e antiquariato e con quello che essi rappresentano, ovvero la testimonianza di un tempo passato, carica di significati che diventano segno di un cambiamento consapevole.

Telearte ricerca sempre oggetti antichi validi commercialmente valida in ambito di antiquariato nazionale e internazionale, dedicando molta cura e attenzione alle esigenze dei nostri clienti: offriamo consulenza per acquisizioni su tutto ciò che proponiamo gestendo le diverse esigenze d’investimento delle persone.

Vendita gioielli d’arte e oggetti antichi da collezione

FACILITAZIONI PER I NOSTRI CLIENTI

Riserviamo una grande attenzione nel seguire ogni cliente nelle diverse fasi di acquisizione di oggetti di antiquariato online in tv.

Il nostro Servizio Clienti si presta ad essere uno ‘sportello informativo’ per tutte le esigenze del cliente e anche semplicemente per dei chiarimenti su servizi e futuri acquisti.

VALORI E PLUS AZIENDALE

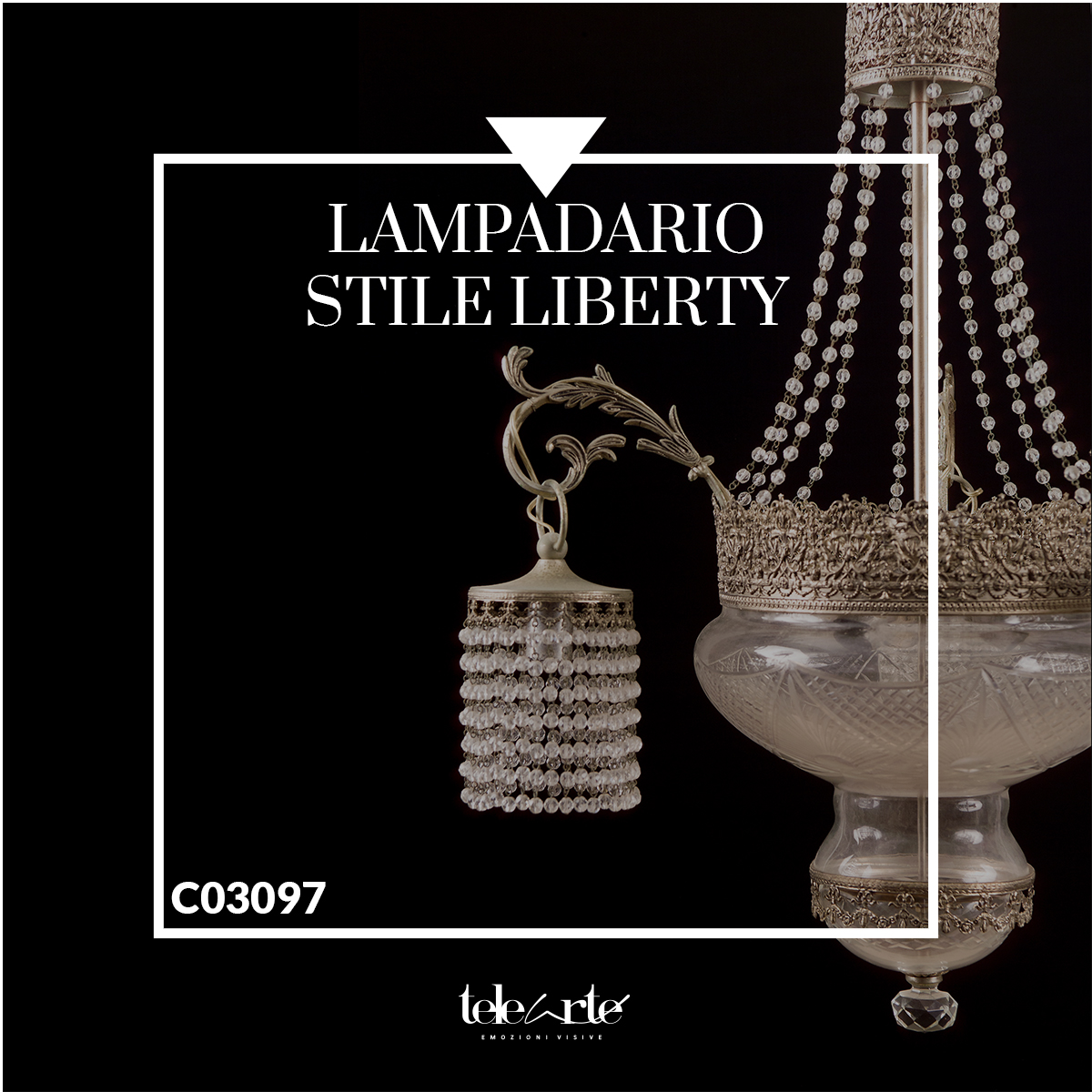

Telearte è oggetti di antiquariato, collezione arte antica, icone russe, dipinti antichi, gioielli d’arte, moda vintage e oggetti antichi rari.

Pay-by-Link è il servizio di Nexi che trasforma il POS in uno strumento di pagamento a distanza anche quando non sei davanti al gestore del negozio, qualunque sia il tuo articolo o servizio da acquistare

Collezionismo e antiquariato

Telearte - Oggetti antichi e gioielli d'arte

Telearte è arte in tv. Mostra collezione arte antica da tempo e propone commercio di oggetti antichi e gioielli d'arte. Telearte è antiquariato online.

Tipo di servizio: Vendita oggetti di antiquariato, oggetti d'arte, collezionare arte, collezioni antiquariato, vintage

Una realtà... oltre 20 anni di antichità e arte in tv

Fai la tua richiesta al nostro Servizio Clienti

Antiquariato online | Oggetti e collezioni arte antica

Il nostro media partner di emittenza televisiva è Gruppo Sciscione